技术的进步,设计也将遇到新的问题,该如何为这些全新的设备做设计?是在智能手表上堆积功能,移植手机端的交互方式,还是突破硬件上限制,探索智能手表真正的价值。那么,设计一款智能手表需要先考虑哪些方面呢?

省电。智能手表的电池容量不到手机的十分之一,但智能手表最好能像传统手表一样持续运行更长时间,而不是和手机一样,每天都要充电,如果使用无线充电,外出必然要带一款和手表差不多同样体积的充电器。

省电贯穿在很多智能手表的硬件和软件设计中。Agent手表在主处理器之外增加了更小的辅助处理器,保证基本功能情况下,可以在0.1毫安超低耗模式下运行,这样也能让主处理器能保持更长时间的睡眠模式。Agent 智能的电量管理程序,当低于一定值(如10%)时,可以进入省电模式,只显示时间。应用程序是否省电,也会成为一项必要的衡量标准。

智能手表通常会通过蓝牙保持心跳连接,这让两者可以有一定的分工。手机可以推送通知至手表,显示关键信息,而将联接网络和耗电的运算交给手机。即使手表能收集用户生理信息的功能,也是处在低耗模式下,信息的处理和可视化呈现都是手机来完成,这种情况下手表才能连续运行5-7天的时间。

时尚。与传统手表,智能手表不只是显示时间和日期,具备了更多的功能,但消费者选择手表的审美标准依然有效。传统手表的意义不只是计时,更多承载的是身份和品位的象征,他们可不希望买到的智能手表看起来像地摊的塑料手表。可穿戴设备融合了多学科,时尚元素是必不可少的,这也是为什么Google Glass要与Warby Parker一起打造时尚的眼镜。

让少数的Geek购买,需要够酷的功能,而吸引那些待传统手表的大众消费者,时尚的外型是必不可少的,可以预见的是,未来卡西欧和精工这样的手表厂商也将推出智能手表。

适应复杂的使用场景。在运动状态下,用户几乎无法使用手机,但是可以使用手表。手机随时携带,更多的碎片化时间使用,而手表是贴身佩戴,使用时间远超其他设备,使用场景也更复杂,比如游泳、骑车和爬山等。Samsung Gear使用电容屏,显示方式和手机相似,无法在强光、带手套和运动的情况下操作,需要像操作手机一样去点击手表,但是在这种情形下不使用更大屏幕的手机呢?

解放双手。从Samsung Gear的功能看出,它将智能手表定义成微型手机,可以打电话、发短信和拍照等等,点击屏幕的交互方式及界面布局没有差异性。而可穿戴式设备的使用时,不需要将注意力放在设备上和动手操作,语音和手势交互更有必要,也是未来交互重点研究的方向。比如接到电话时,手臂上摆至耳朵附近,可以自动接听电话,在面前摇摆作为“再见”手势时,自动挂机。听音乐时,手臂快速晃动时可以换歌。

发挥设备特性。除了打电话发短信等功能,智能手表被提及最多的就是通知,如电话提醒、闹钟提醒和开放给第三方应用程序的推送通知等。但智能手表的定义不是微型手机,也不是手机的附属设备。不适合使用手机的场景,才会成为手表的典型使用场景。

就像早期移动设备出现,大家将网站移植到移动端,但没有考虑到移动端的特性,面前智能手表也处在这个阶段。

手机通知栏不加以控制之后,对用户有很强的干扰性。而可穿戴设备可以感知用户所处状态,运动或休息,或刚起床,可以在合适的时间提醒,更加智能,再比如根据用户地理位置自动调到到当天时间。功能比手机更方便,能利用到设备特性的功能,这也是未来智能手表的真正需要探索的。

轻交互。过多的信息不适合展示在手表上,手机并不一定需要使用高清屏幕,类似于Kindle的电子水墨屏更适合手表。触发语音功能、播放音乐和显示通知,低分辨率屏幕对于通知的显示已经足够了。用户目的是快速获取有用信息,看完之后可以使用手机执行任务,注意力停留在手机上只需要1-3秒的时间。

手表不需要过多的选项,如接到电话,用户能轻易地滑动接听或拒绝。点击选择功能,滑动为返回操作,只有二级界面,也不需要导航。需要的交互操作很少,也没有复杂的任务操作。

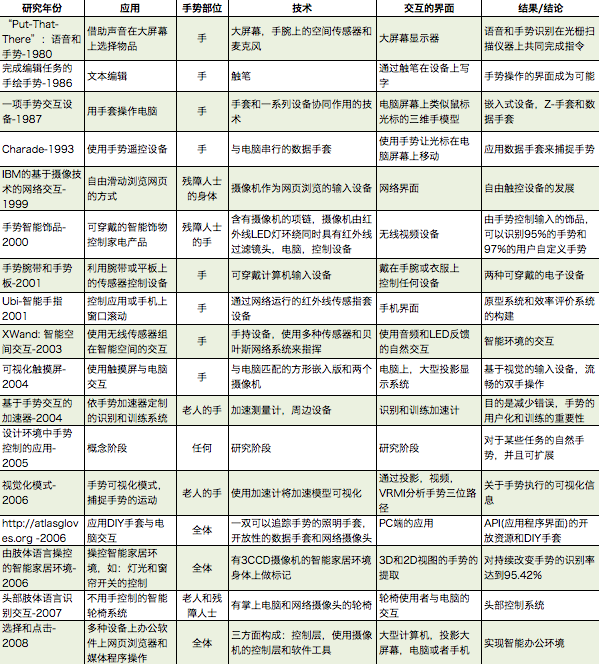

附:已上市智能手表的参数对比,点击查看大图。