今天还和朋友聊起这个话题,我的观点是:

1.长远规划。规划自己未来几年的发展,想想自己目前最缺乏什么再去做选择,锻炼自己才真的重要。发展不顺利,可能是公司造成的,也可能意识不到自身问题。同样的环境下,有些人能成长很快,只有你有觉得没有收获的话,那是自己的心态或能力上有欠缺,换工作可能解决不了问题。

想想自己5年或10年后想成为什么样的人,然后再去做选择,必定更能做成合适的选择。

2.选择处于上升期的行业。雷军说,顺势而为。跟着好的行业发展,自己也能借势成长。不恰当的公式:成长速度=行业发展速度+公司发展速度+自身发展。选择不错的行业,公司才能快速发展,自己才有更好的成长空间。不过这点对于设计师来说比较难,运气成本比较多,尤其是工作前几年。

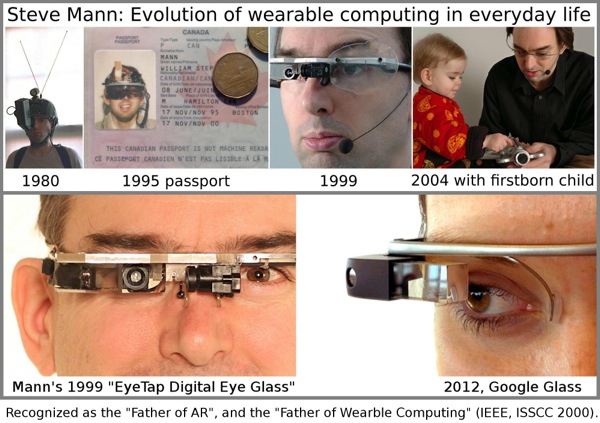

我们看不准到底电商、视频或互联网金融哪个有前途,但大趋势还是知道的,2000年至2002年是做互联网的最佳时机,行业里不少牛人都是这个时间入行,09年左右的做移动互联网的好时机,在校生不妨选择智能电视或可穿戴设备。

另外,不要轻易换行业。比如做社交产品,转去做工具,觉得没意思,看看最近电商比较火,再去转做电商。换行业,其实不少东西又要重新学习,而行业的理解也能影响自己的设计观念。既然看不准,不如在一个不错的行业里长期做下去。自己做视频行业1年半,也不敢说自己真的能了解用户行为习惯,再者视频的用户还分为电影、电视剧、纪录片、动漫和体育等等,细分人群的行为又有什么样的特点呢,更不要提对整个视频行业的理解了。

5年能才可能能成长为行业内的专家,与其折腾,不如在一个行业里做到最好。当然,这也取决于你自己想成为纯粹的设计专家,还是期望能成为懂产品懂行业的设计师。

3.选择快速发展的公司或团队。大公司比较稳定,做事方法比较成熟,适合应届生学习。而换工作,不妨考虑快速发展的中小公司,缺人的公司机会更多,也能更好的发挥自己的才能。自己有了一定的工作经验,加入某个新团队,未来很有可能会承担团队leader的职责。

有风险,同时意味着机会,获得更好的回报。新团队,流程和规范都需要去建立,需要招聘人才,自己能见识到产品早期是如何试错,学到的会更多。

4.选择自己喜欢做的产品。缺乏社交能力,不碰社交产品。没有网上购物和消费的习惯,不去做电商和什么O2O。不喜欢看电影、美剧或动漫,最好别来做视频行业,即使你的专业能力很强。一旦做了,每天都要使用自己做的产品和同类竞品,逼着自己做不喜欢的产品又何必呢。真心喜欢的话,平时花再多时间研究也觉得是一种享受,乐在其中,才能做的长久。

进入爱奇艺之后,评分不错的电影都会选择去电影院看,顺便学习传统电影行业的视觉设计。用其他视频客户端追美剧和动漫,娱乐和工作两不误。

5.不轻易换职业。工作几年,用研想转交互或产品,交互转产品,UI转交互,这种问题想必很多设计师都考虑过。觉得工作在底层,工作价值得不到体现,换个职业或许有更大的发展空间。

一方面要提高自己的眼界,做移动交互4年半,个人感觉还是有很多需要学习的地方。用户调研、数据分析、不同人群的行为方式和动效等都值得学习。门槛低,看大家写的长篇大论,真正优秀的设计师却很少。10年的交互设计师肯定有,只是你不知道而已。另外一方面,多向其他同事学习,比如运营、产品和技术,学习不代表转行,平时做设计看看他们在做什么,自己的设计是否帮助他们解决问题,他们是如何思考问题,相信会带来全新的设计视野。

当然这也要看机会,作为主交互设计师,突然缺产品,这时候需要人挑大梁,这是很好锻炼自己的机会,同时搞定产品和交互。承担原来的职责,同时负责了更多是事情,这种发展比较稳妥。