本文由江南大学设计学院研究生张振东翻译,原文作者:Ian Bogost,原刊登于:The Atlantic,原文副标题:为何玩蠢蠢的游戏能缓解我们对现实的绝望。 http://www.bogost.com/writing/the_squalid_grace_of_flappy_bi.shtml

游戏,是个奇怪的玩意。

我不是在谈论《侠盗猎车手》或者《侠盗猎魔》这类道德低劣的游戏,在这些作品里,玩家需要去谋杀、打人和毁坏物品。我说的是广义的游戏,是指那些统称为“游戏”的形式。游戏里充斥着各种各样粗鲁而讨厌的痛苦,玩游戏,就像遭遇了一个卑鄙的流氓。你玩游戏的体验其实很像努力去让一个已经坏掉的机器重新运行。

在这个层面上,游戏和其他媒体是很不同的。确实,一部电影、一本书或者一幅画,能够描述卑鄙的感觉,也能让我们对不幸产生一种共鸣。但是和电影以及文学作品不同的是,游戏主要并不是去描述事件或者叙述故事。同时,游戏和我们说的体育运动也不一样,游戏不是为了展示我们强大的身体机能。和看电影、读小说或者欣赏画作比起来,我们感受游戏的方式是不同的。和跳舞、踢足球或者玩飞盘比起来,游戏的呈现方式也是不同的。

实际上,在玩游戏时,我们是介于这两者之间的一种状态。你可以说玩游戏和做运动有着类似的操作方式,你也可以说,游戏承担着类似于纯艺术和形体艺术的“含义”。但其实游戏里还有更多的玄机,游戏是让我们自己去操控设备。

有时候,游戏会让你模拟操控一个机械战士,或者去操控一个顶级运动员,或者操控一个星际战队,但更多的情况下,游戏是让你进行一些平凡的活动:比如《克朗代克接龙游戏》是让你把牌从一堆移到另一堆,《宝石迷阵》是让你调换临近宝石的位置,《吃豆人》是让你操控一个循环运动的、虚拟的大嘴。有些游戏的机制是非凡的,但大部分游戏的机制都是普通的,容易忘记的,低级的。

如果你回想一下昔日的经典《超级玛丽兄弟》,再想想超级碗星期天,你会发现还有许多介于这两者之间的容易被人忽略的经典游戏:比如象棋、围棋和双陆棋;再比如井字游戏、点格棋和填字游戏;以及比如大富翁、糖果乐园和飞行棋。这些游戏给人带来的挫败感强于带来的兴奋感,因为玩这些游戏尽管只需要很简单的付出,但它们总会伴随着相当大的痛苦。那还不是乏味或者愚蠢的痛苦,而是反复出现的痛苦;是那种你明明知道你要完成的目标,却总是达成不了的痛苦。那种痛苦也许是因为玩棋类游戏时孩子们那缓慢的游戏速度,或者因为玩民间经典游戏时别人深不可测的水平。相比较而言,足球通过展现人类身体和意志的努力,在各种情况下赢得胜利去展示足球之美,而飞行棋却因为刚开始做的一个决定,就可能让我们显得愚蠢和没完没了的痛苦。

隔三差五,身边就会出现一款游戏提醒我们,让我们又一次确认游戏会带来这种不方便的事实。最近我们就见识了一款这种类型的无心插柳之作,它就是迷人的移动游戏《Flappy Bird》。这款游戏在去年夏天初次问世,但在2013年行将结束之际,它的用户群数量经历了一场出人意料的暴涨。到了2014年年初,这款游戏荣登苹果应用商店免费榜榜首的位置。

《Flappy Bird》是个傻游戏。你要控制的是一只可爱又畸形的鸟。点击屏幕就会让这只鸟拍下翅膀,它同时就会上升一点点但紧接着就开始快速下落。这款游戏的目的就是要你控制这只鸟穿过两根水管之间的间隙,这些超级玛丽风格的绿色水管,是从屏幕上下方的相对位置伸出来的。每当你穿过一根水管,就会有得分提示。但不管你碰到任何东西,或者这只可爱的小鸟把嘴巴碰到了地面,游戏就结束了。

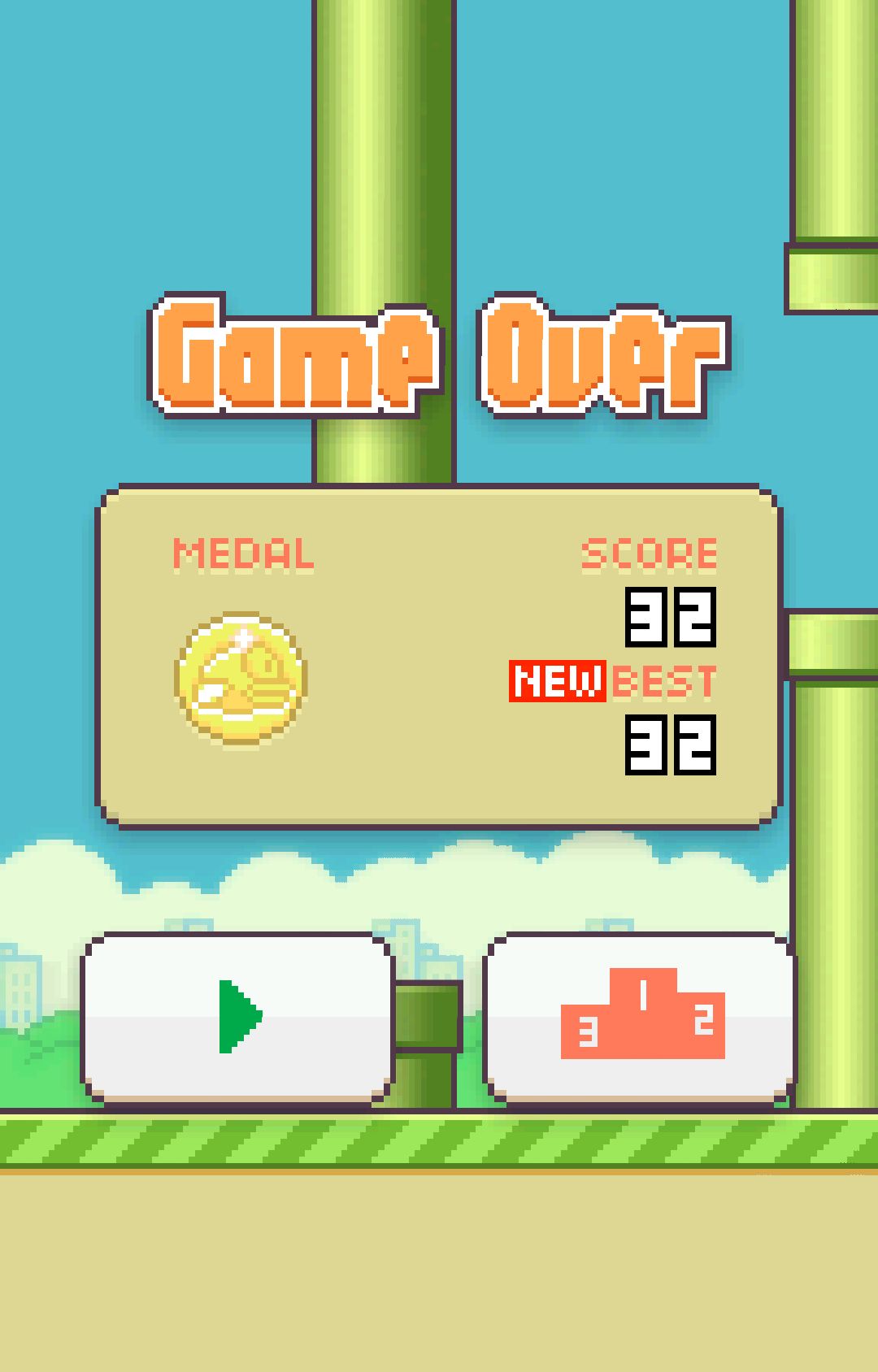

《Flappy Bird》是个难的有点变态而且恼人的游戏。有可能为了拿1分,就会让大部分玩家反复尝试很多次。一个小时以后,我得到的最高分是2分。无数无数小时奋战之后,我的最高分是32分,这个分数让我赢得了这个游戏的一块金牌(虽然我也不知道那意味着什么)。

出现这种超难的游戏似乎是某种传统,有时候资深游戏玩家会称之为“极限类游”。极限类游戏(Masocore)基本上是基于尝试-犯错的游戏原理,他们会将游戏设计为级别或者区域的分类,这样就制造了一种在全局中进步的感觉。商业上取得很大成功的《洛克人》系列可以说是这种游戏的开山之作(即使“极限类游戏”这个词是Capcom公司在1987年第一次发布洛克人游戏很久之后才出现的)。而最近,诸如《我想当爷们》和《超级食肉男孩》这些独立游戏,在把极高难度这种理念发展为游戏主体美学方面,走得更远了。通过重复和进步,极高难度的极限类游戏常常会制造出一种令人向往的成就感,你会在2D视频游戏平台体会不断打败之前自己,从而获得成功感。

左图:《洛克人》(Capcom, 1987),右图:《超级食肉男孩》(Team Meat, 2008-2010)

虽然《Flappy Bird》延续了极限类游戏的传统,但它并不是极限类游戏。某种程度上来说,极限类游戏算是一个团体的美学体制,而不是某个产品的美学观念。极限类游戏就好比从拉斐尔前派兄弟会的诗歌和画作,它是发端于一种特定的游戏体验,或者甚至是发端于对于毫无挑战性的游戏的厌恶。因为从进入了二十一世纪以来,那种温和的休闲类游戏变得越来越多。

但是《Flappy Bird》并不那么难,因为它不想去依附于任何特定的游戏体制,因为既然它被做成了一个移动端的游戏,那就很容易让它看起来像是休闲性很强的游戏。《Flappy Bird》不是为了要挑战你而做的那么难,它甚至也不会让视频游戏从业者学到什么东西。所以说,《Flappy Bird》其实很难琢磨的,因为它就是这样的:它的态度是很独立的,就像一个被关起来的生锈铁门,也像是可以让整个城市陷入瘫痪的暴雪。对体验游戏来说它毫无困难可言,而这却恰恰让它很难理解。对极限类游戏来说,它们只想利用痛苦和羞辱来给用户带来快感(所以他们给这种游戏起了这个名字“极限类游戏”),《Flappy Bird》却仅仅因为存在而存在。它不想达成什么目的,更不期待着什么结果。

这游戏看起来就像不知道从哪冒出来的。它其实是由一个29岁的越南独立开发者阮哈东制作出来的。在这个游戏取得巨大成就之后,他回绝了绝大多数的媒体采访。阮哈东本人非常低调。GEARS公司(译注:阮哈东是此公司唯一成员)之前也发布过一些简单的,与之类似的现代像素风格游戏,而科技媒体们因为看惯了只被名利驱使的自大企业家们,所以把阮哈东羞怯的气质解读为“神秘”。阮哈东自己的话更好地解释了他的状态:“它能流行,纯属我运气好。”

阮哈东作为一个局外艺术家的态度,也许能很好地解释游戏当中绝对独立的风格,尽管这也不能很好地解释它的成功。GEARS公司早前的游戏比起《Flappy Bird》,显得更加的粗糙而不加雕饰。在《Shuriken Block》中,玩家敲击屏幕,让投掷来的飞镖偏离轨道,否则那些飞镖会砸到一群可爱的像素风格武士的脑袋上。你判断正确的前提下,飞镖越接近武士脑袋的时候被截住,就会得越高的分数。但如果你是个机智的玩家,你很容易就可以让这个游戏看起来很二,因为只要你一直不停地去敲击屏幕,你就能得到正常游戏下需要付出很多耐心才能得到的分数。在《超级颠球》这款游戏中,玩家需要敲击左右两侧的屏幕,从而控制两名足球运动员去颠球,而每次颠球都会让球飞到不同高度的半空中。在少量的一个球的颠球练习之后,两边都会出现下落的球,而玩家就要对抗两个球带来的节奏感失控的感觉,去尽力取得好成绩。

GEARS公司在《Flappy Bird》之前的游戏,包括Shuriken Block(左侧)和《超级颠球》(右侧)

实际上,相比较于这些早期游戏,《Flappy Bird》并没有在游戏设计技术上有什么提升,甚至可以说,《Flappy Bird》还有一些倒退:无论是对新手还是老玩家来说,它都没有提供更多的支持。它甚至取消了在《超级颠球》中出现的对刚上手用户的温和过度。按照当代设计原则,《Flappy Bird》应该让开始的管道序列显得更加“简单”,从而让玩家更容易上手。比如在小鸟初始的位置安排更少的管道数目,或者让管道的缝隙变得更大从而更容易通过。而让游戏更难的策略,包括像在游戏的后期,让管道间空隙大小不断移动变化,让游戏难度随着玩家水平的提升而增加。

但是《Flappy Bird》却没有给玩家提供什么支持。相反的,每个管道和每次得分几乎都是完全相同的:除了位置不同外,其它基本都是没什么变化的。《Flappy Bird》这个游戏就是一系列完全相同的挑战,源源不断地出现。你要做的唯一的事情就是去回应这种可预测而且极为合理的交互挑战。就不断的敲击屏幕就对了。

这种对于玩家能力和期望不管不顾的态度让《Flappy Bird》成为了一个容易让人变得非常认真的游戏。许多玩家表示过对这款游戏给他们带来的惊讶和痛苦,而这也让人们又恨它,又无法自拔——“我讨厌《Flappy Bird》,但我根本停不下来”——人们把它归结为只不过是另一个让人上瘾的把戏,人们对它感到非常好奇,经过了很多的分析和讨论,但人们对它还是不甚了解。同时,科技媒体继续倾向于用这个游戏的美学特征作为商业解释,把《Flappy Bird》的归结为病毒式传播(它每天会有数以百万计的下载量)。这同时也解释了类似的山寨游戏开始大量出现的情况,比如像游戏《铁裤衩》,它把《Flappy Bird》取得的令人惊叹的成功误解为一种可以预知的设计模式,而不觉得《Flappy Bird》是一个众多偶然因素汇合的产物。

很像《Flappy Bird》的游戏,《铁裤衩》,由Eduardas Klenauskis制作

在游戏设计领域,我们有时候会大力赞颂设计中的优雅和简单。复杂的即时行为背后往往隐藏着一些简单的规则和结构。正是基于这个原因,游戏设计师会喜欢类似围棋或者《俄罗斯方块》——一朵朵小花通过无尽数量的不规则花朵碎片,让它们从简单变得不简单。

但对简单化的过于迷恋,会让我们对设计之美产生误解。对围棋或俄罗斯方块来说,它们有着看着吓人而又无限冒出来的小石块或多边形拼版,它们没能像预期的那样迎合我们。我们会为之着迷的游戏,往往是那些一点都不关心我们体验的游戏。这是对被漠视感的着迷。为了要理解《Flappy Bird》,我们要先接受的前提就是,游戏是需要我们去操作的肮脏而且破败的机器,虽然它们不是故意要这样。我们喜欢《Flappy Bird》并不是因为它的设计细节,而是它用一种镇静而又漠不关心的态度体现了这些设计。最好的游戏不是为了我们而生(也不是为了任何人),而是尽量的去做它们自己。这种漠不关心的态度会散发出一种奇怪的肮脏感,而这会让人感受到一种美感。

让我换种方式解释,昨天我花了两个小时,试图去修理浴室橱柜抽屉的把手。那把手有一边已经掉下来了,没精打采地悬挂在梳妆台底部。我拆下来那些部件,然后确认把手的机械螺丝可以和螺纹相匹配。然而不知道是什么情况,这两个把手就是不能和抽屉面板相吻合。于是我钻孔让螺钉通过的洞变大一些,意识到如果要更好地匹配螺纹,需要一些完全垂直方向的螺丝。我换了方向和螺丝,希望能更准确地进行对齐。我拿来了小手电和虎钳继续奋战。渐渐地,家人去了其他房间,就剩我一个人在浴室里身影被慢慢拉长,而那个光亮的青铜抽屉拉手慢慢地消耗着我的生命,而也许,也消耗着这个宇宙的生命。

笔者家里现在修好的浴室橱柜抽屉把手

对于《Flappy Bird》的付出就像我坐在浴室地板上消耗了整整两个小时,你手上拿着机械螺丝,工具能很好地操作螺丝,可是就是总因为某些原因,你做出各种努力,可橱柜的把手就是不能固定到抽屉上。事情的发生往往伴随着混乱,而它的魅力就在于一个本来可能是什么都没有的世界,却变成了一个有一些什么东西的世界。这些东西可能同时是令人反感但又是非凡的,并且无论我们接受了这两种感觉中的哪一种,我们都是在欺骗自己。

和别的游戏比起来,《Flappy Bird》呈现出一种更加强烈的不关心感。它并不是依赖于少量速度要求高,位置会不断变换的简单手势进行操作,而是依赖于一种冷酷而且疯狂的机械重复的操作。《Flappy Bird》就像《糖果乐园(Candy Land)》,只需要你不停地反复做同样的事情,这对幼儿园或者儿科医生办公室来说它们都是个祸害。不过《糖果乐园》中还有一个特定的胜利的状态,让你结束游戏,可是《Flappy Bird》甚至连这种结束游戏的时机都没有。

《Flappy Bird》其实也可能设计成别的样子,并不是没有别的设计选择。实际上,《Flappy Bird》并不算什么新的设计——它跟随了一种叫做“无尽的奔跑”的游戏种类。这种游戏是起源于2009年的一款成功的游戏《屋顶狂奔》,游戏中玩家要控制一个人在屋顶上横向奔跑,从一种可以摧毁整个城市的威胁力量中逃脱。《屋顶狂奔》导致了许多类似游戏的出现,包括像取得巨大影响的《神庙逃亡》,《神庙逃亡》续作在两周之内装机量就超过了五千万。

《屋顶狂奔》 (Adam Saltsman / Semi-Secret软件公司, 2009)

“无尽的奔跑”类型的游戏也有着自身的传承,而《Flappy Bird》同样也对其是一种不在乎的态度。在去年的《纽约客》杂志中,西蒙•帕金研究了这种类型游戏的起源,它刚开始频繁出现是在DOS系统中,一个直升飞机在一个无尽的隧道中前进的游戏。而在那之前的1983年,在Commodore 64家用电脑上,就已经出现了一款取材于约翰尼·哈特经典四格漫画的原始人形象的游戏:《史前轮胎大追逐(B.C.’s Quest for Tires)》。但即使是在30年前,《史前轮胎大追逐》也显得比《Flappy Bird》更复杂。游戏主角原始人骑着他的石头独轮车必须要避开多种的障碍——跳过岩石,闪避过树木,避开滚动的石头等等,而且,随着游戏的推进游戏速度会被持续而平稳地加快。(参见Youtube视频)

《Flappy Bird》是对于前辈游戏的一种延续,它是一个绝对的极简。从禅意花园的设计角度说,他们会鼓励我们把这种选择理解成一种更加细致的考虑:去除了所有不必要的元素之后,无尽的奔跑的游戏本质就显现出来了。这在纸上看起来挺有道理的,可实际的《Flappy Bird》的体验却与这种说法背道而驰。“当然应该有些别的事情会发生吧,不是吗?” 《Flappy Bird》的玩家会反复问这样的问题。但确实什么都没再发生了。这并不是无装饰给设计带来了更丰富的设计内涵,而是对于现代主义式优雅的一种坚定的反对,而所谓的现代主义式的优雅,指的就是传统上非常看重的去装饰精神。这种不和谐的感觉贯穿着整个《Flappy Bird》的体验。它到底是个做的有点烂的最简单化的奔跑游戏呢,还是一个有计划地要反对那一类游戏的批判者呢?

答案是,它不是这两者中的任意一个:《Flappy Bird》不是一个业余作品,也不是个批判作品。实际上,它更像是一种不同寻常的作品。它非常真实,它就是做它自己,而且也不对人有什么歉意。甚至连毫无歉意都谈不上——它是无所求的,它是冷眼旁观的。它无动于衷地在那里,就像一颗坠落在荒凉地区旅社大厅的一颗陨石:炙热、渺小、意外。

玩《Flappy Bird》就像是去修理一个脱落的抽屉把手,永远不会修好,并且自己也知道,但就是会无论如何都沉浸在那种麻木之中。《Flappy Bird》是世界的一种状态,而这种状态是由一个不愿多谈它的越南人独自捣鼓出来的。这种状态会让你感觉身处于一种特定的环境中,但同时也会感到低落和病态,就像一个我们无法擦除的污点,然后在某一时刻我们就欣然接受了它。这个污点就像是对我们作为一个悲剧而渺小的玩家的隐喻。无论是小鸟拍动翅膀的游戏,还是机械螺丝,或者是在清晨积雪融化时升腾起来的雾气,这些都更根本地指向我们悲剧而渺小的自身。因为这游戏是如此不关注你的游戏体验,你却发现你对这游戏给出了持久的专注。

我们常常会认为游戏是一种处于发展过程中的娱乐媒体形式。游戏是作为一种会取代(或至少是进行竞争)文学、电影、绘画、舞蹈或者雕塑的一个竞争者而存在的。游戏是一种展示我们想法和体验的方式,而承载着它的是最富有当今时代特征的产品——电脑。我们可能常常会因为游戏影响我们而去玩它们,游戏让我们幻想有更强的力量,但是游戏同时具有远古气质,让我们变得谦卑。

游戏就是用来玩的,我们可以从中获得不同的体验。并不一定会变得聪明、强大或者迅猛,可能只是把木板上的石头移走,在虚拟的牌堆中把牌从一堆移到另一堆,或者可以在一块电容屏幕上让一只小鸟挥动它的翅膀。

我们玩游戏因为它是愚蠢的,这和抽屉把手差不多。《Flappy Bird》接受这样的现实,成为了愚蠢的游戏。但它给了我们一些启示,这就够了,或者像一堆垃圾。我们偶尔会遇到一些碎屑,但愿它很奇怪,但也别是什么富有深意的东西。我们可能会停下来去把玩它们,并没有什么特别的动机,就像我们玩小石子那样,然后把它扔进大海中,看小石子在大海中消失。

一款游戏可能会显得非常的愚蠢,而玩这个游戏的人,其实也不会比这个游戏聪明到哪去。

我理解这篇文章中表达出的一些观点,人性是懒惰的,但真正让你懒下来的时候你又会有强烈的百无聊赖的恶感,这种感觉就像憋了一泡尿很久。当你解开裤子的一瞬间,你舒畅了,这就是你终于下定决定去做些事情的感觉,不管什么事情,去做一顿饭?去修个抽屉把手?或者仅仅是出门去走走?我不认为事情给我带来了多少欢乐,而是事情把我从百无聊赖之中解脱出来而带给我的快乐。所以我只是需要一个事情,最好是一个不是很复杂的事情!